Há exatos 30 anos, a televisão brasileira transmitia diariamente episódios de uma propaganda eleitoral peculiar. Não se viam candidatos pedindo votos para cargos eletivos. O que estava em jogo era algo bem maior: a própria estrutura política e administrativa do Brasil.

No feriado de 21 de abril de 1993, após dois meses de propaganda eleitoral, os brasileiros foram às urnas decidir se o país voltaria a ser monarquia ou continuaria sendo república e também se seria instaurado o parlamentarismo ou mantido o presidencialismo.

Documentos desse plebiscito guardados hoje no Arquivo do Senado, em Brasília, mostram que havia senadores de todas as tendências. Eles usaram os microfones do Plenário para defender a forma e o sistema de governo que julgavam mais adequados para o país.

Parlamentarista, o ex-senador Pedro Simon argumentou: “Será que não se entende que o presidencialismo é o regime da irresponsabilidade do parlamentar? Se sou deputado, começo apoiando o presidente. Às vésperas da eleição, brigo com o presidente, nada tenho a ver com os projetos dele e voto contra. A minha eleição depende só de mim, do meu prestígio”.

Simon continuou: “O parlamentarismo, ao contrário, é o regime da responsabilidade. O deputado tem o seu destino ligado ao gabinete ministerial [liderado pelo primeiro-ministro]. Se o primeiro-ministro for mal, o presidente da república dissolverá o gabinete e também o Congresso. O deputado terá que votar bem para que o gabinete vá bem”.

Do lado presidencialista, o ex-senador Epitácio Cafeteira criticou a ideia de o governo ser repartido entre um primeiro-ministro poderoso e um presidente fraco: “Nós, que lutamos no velho MDB em torno do direito de o povo escolher o seu governo, de repente vimos que muitos se separaram. Em vez das Diretas Já, da luta que teve o respaldo do povo nas ruas e nas praças, agora temos uma luta das “Indiretas Já”, pelo parlamentarismo, para que os políticos escolham pelo povo quem vai governar o país. O povo escolhe o presidente, mas este não governa, apenas reina. Quem governa é a classe política, através do gabinete”.

Veja também

Polícia Federal vai investigar atuação interestadual de grupos neonazistas

O ex-senador Valmir Campelo acrescentou: “O que não se compreende é o alvoroço dos adeptos do governo de gabinete em adotar um regime que, ao contrário do que vem sendo apregoado, não garante, absolutamente, a solução para os nossos problemas e a promoção do crescimento econômico e da justiça social. O que não se compreende é essa ânsia quase juvenil pela aventura, esse passo rumo ao desconhecido”.

Enquanto a balança no Senado ficou equilibrada entre o parlamentarismo e o presidencialismo, no quesito forma de governo ela pendeu com força para o lado da república. Os debates parlamentares praticamente ignoraram a monarquia.

As pesquisas de intenção de voto já adiantavam que a monarquia não tinha chance e a república ganharia de lavada. Monarquista assumido no Senado, só havia Ney Suassuna. Em janeiro, ele revelou seu posicionamento num diálogo com o ex-senador Jarbas Passarinho.

“Defendo não o presidencialismo, mas o semipresidencialismo”, discursou Passarinho. “O povo precisa ter o referencial central do presidente da república eleito, o que não ocorre num sistema parlamentarista em que de quatro em quatro meses tenhamos de mudar primeiros-ministros”.

“Se Vossa Excelência é semipresidencialista, faço um pedido: considere-se também semimonarquista. Pondere, pense e deixe nas suas conjecturas também a alternativa monarquista, porque seria um grande ganho para a nossa causa”, pediu Suassuna.

“Aleluia! Eu não sabia que havia no Senado um forte concorrente a barão ou duque!”, respondeu, em tom de brincadeira, Passarinho.

“Não”, devolveu, sério, Suassuna. “Só teremos a família real em primeiro grau. Os demais [nobres] não existirão. Mas será, com certeza, mais permanente e econômico”.

“Então Vossa Excelência já tirou todas as minhas aspirações. Se houvesse a monarquia, eu iria pleitear pelo menos o baronato de Xapuri. Mas, pelo que Vossa Excelência está dizendo, não poderei nem isso ter”, concluiu Passarinho, entre risos, referindo-se à cidade do Acre onde nasceu.

Nas páginas dos jornais e nos programas da TV, a monarquia ganhava destaque só por causa do inusitado e da curiosidade popular. Muito se noticiou, por exemplo, sobre a briga entre os descendentes da princesa Isabel pelo direito de ser coroado em caso de vitória no plebiscito. A revista Manchete publicou o perfil de um deles chamando-o de D. Pedro III.

“Quando ouço dizerem que se deve votar no rei, pergunto-me: “Em qual rei?”. Porque parece que há dois candidatos, o Pedrão e o Pedrinho. A luta vai ser muito grande”, provocou o ex-senador Epitácio Cafeteira.

Outros senadores avaliaram que seria uma aberração voltar um século na história e “desproclamar” a república.

“A monarquia não se coaduna com a democracia, por impedir que o povo escolha seu governante”, discursou o ex-senador Valmir Campelo. “Além disso, concentra excessivo poder nas mãos de um único indivíduo, o que é extremamente perigoso. E não há qualquer garantia de que o titular do Poder seja de fato preparado e detenha liderança e carisma para o exercício de suas funções. Haverá quem diga que o rei, limitando-se à função de Poder Moderador, não governa de fato. Estaremos, então, diante de uma inutilidade, de um simples adereço, de um totem para o qual serão carreados recursos oriundos do povo.

“O Império foi tresloucado. E não só porque teve a mancha da escravidão, que é terrível”, criticou o senador Cid Saboia de Carvalho. “D. Pedro I, irritado, era capaz de sufocar com sangue qualquer movimento. D. Pedro II também não teve clemência em determinados momentos. A Guerra do Paraguai é a coisa mais ridícula da história do Brasil. Até hoje não há quem a explique. Estamos no século 20, na era do computador, e agora há essa história de rei. Isso é uma autêntica palhaçada!”

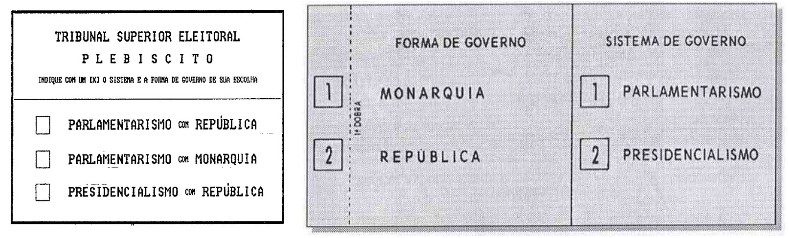

A lei determinou que três frentes se formassem para falar na propaganda eleitoral: a da monarquia parlamentarista, a da república parlamentarista e a da república presidencialista. Não houve a frente da monarquia presidencialista porque tal arranjo é impossível, um país não pode ter rei e presidente ao mesmo tempo.

O ex-senador Nelson Wandekin acusou as duas frentes republicanas de promover apenas o parlamentarismo e o presidencialismo e deixar de lado a defesa da república. Para ele, a propaganda monarquista, mesmo estando na prática fora do páreo, poderia fazer a sociedade enxergar a república com maus olhos:

“A frente favorável à monarquia vai falar sozinha todos os dias. Dizem-me: ‘Mas não há nenhuma chance de a monarquia ganhar’. Todos nós, republicanos, estamos cometendo uma enorme irresponsabilidade. Não usaremos o nosso tempo para defender 100 anos, mal ou bem, da nossa república, alguma coisa que tem a ver com os avanços sociais, institucionais e políticos do nosso país”.

Wandekin aproveitou para alfinetar os monarquistas. “É preciso reconhecer que a monarquia está um tanto abalada com esses últimos acontecimentos de um certo e conhecido príncipe europeu e suas conversas gravadas no telefone com uma certa dama casada”, disse o senador, referindo-se à divulgação, dias antes, de uma conversa telefônica picante do então príncipe Charles, do Reino Unido, com Camilla Parker Bowles quando ele ainda estava casado com a princesa Diana.

As frentes foram suprapartidárias. A maioria das siglas se dividiu internamente entre o parlamentarismo e o presidencialismo e liberou seus políticos e filiados para votar como quisessem.

Poucos partidos fecharam questão. O PSDB encampou o parlamentarismo. O PT fez um plebiscito interno, que deu presidencialismo. O presidente do partido, Luiz Inácio Lula da Silva, que inicialmente se declarara parlamentarista, teve que mudar de lado.

O chefe do PDT, Leonel Brizola, chamou Lula de “biruta”, por causa do brusco reposicionamento. O pedetista já sabia que o petista seria seu adversário na corrida presidencial de 1994.

Em 1889, logo após liderar o golpe de Estado que derrubou D. Pedro II e a monarquia, o marechal Deodoro da Fonseca assinou uma lei determinando que o povo brasileiro oportunamente se manifestaria nas urnas sobre a continuidade ou não da república.

O plebiscito de 1993 não teve nenhuma relação com essa lei. Deodoro, ao notar que não viria nenhuma tentativa de restauração monárquica, desistiu da ideia de legitimar a república pelo voto e baixou meses depois uma nova norma tornando crime a tentativa, por qualquer via, de implodir a forma republicana de governo.

A consulta de 1993 tampouco teve relação com um plebiscito organizado 30 anos antes. Em 1963, os brasileiros foram às urnas e votaram pela volta do presidencialismo, pondo fim a uma experiência parlamentarista que durou apenas um ano e quatro meses.

No curto período parlamentarista, uma grande fatia do poder do presidente da República foi entregue ao primeiro-ministro. O presidente foi sempre João Goulart. Por outro lado, foram três os primeiros-ministros, sendo Tancredo Neves o mais longevo deles, com dez meses no poder.

Essa, contudo, não foi a primeira vez que o Brasil teve primeiro-ministro. O país também foi parlamentarista durante o reinado de D. Pedro II. Os primeiros-ministros eram escolhidos no Senado.

O plebiscito de 1993 foi convocado por determinação da Constituição de 1988. Na Assembleia Nacional Constituinte, muitos deputados e senadores desejavam converter o país ao parlamentarismo, muitos deles motivados pelo trauma dos 21 anos da ditadura militar, na qual os generais presidentes deram todas as cartas.

O que vingou na Constituição, porém, foi o presidencialismo. Os parlamentaristas de 1988 não se deram por vencidos e conseguiram incluir na Carta Magna a possibilidade de virar o jogo cinco anos depois.

“O artigo [prevendo o plebiscito] só existe pela iniciativa do deputado [monarquista] Cunha Bueno, que pôs na Constituição a consulta sobre a restauração da monarquia. Derrotado o parlamentarista, os parlamentaristas, inclusive eu, se apropriaram da emenda de Cunha Bueno para preservar também a hipótese do parlamentarismo”, revelou o ex-senador Nelson Carneiro.

Em abril de 1993, quando os eleitores foram às urnas, o Brasil ainda se recuperava de um turbilhão político. O presidente Fernando Collor de Mello havia sofrido impeachment em dezembro de 1992. Quem governava era o presidente Itamar Franco, que não interferiu na campanha eleitoral.

As três frentes usaram a queda de Collor em seus programas. Para os monarquistas, o rei garantiria a estabilidade política que faltava ao Brasil. Na análise dos parlamentaristas, a queda de um primeiro-ministro escolhido pelo Parlamento não prejudicava tanto o país quanto a de um presidente eleito pelos cidadãos. Os presidencialistas, por sua vez, argumentaram que um presidente poderia ser facilmente removido sempre que fizesse um mau governo.

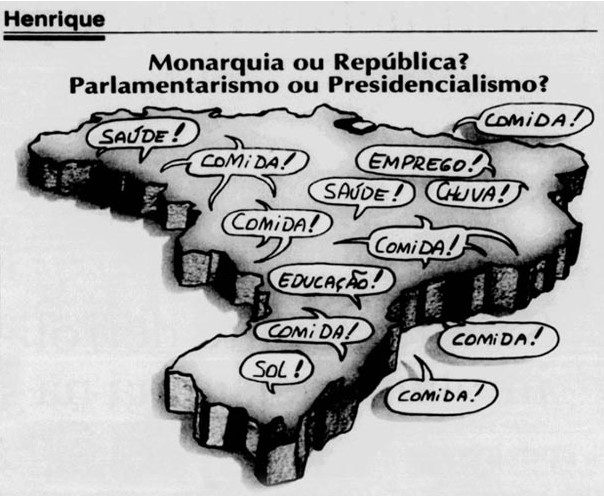

Para explicar didaticamente suas próprias ideias à população, as frentes se dedicaram com mais afinco a enxovalhar as ideias adversárias. O tom das campanhas foi duramente criticado no Senado. O ex-senador Jutahy Magalhães discursou:

“Está havendo uma confusão tal que outro dia, em minha casa, ouvindo uma conversa das empregadas domésticas, escutei-as dizerem que, se voltar a monarquia, voltará a escravidão. Pensei que aquilo fosse apenas desinformação de pessoas menos esclarecidas, mas, por coincidência, lendo a seção do plebiscito no jornal O Globo, uma das perguntas que havia era: ‘se voltar a monarquia, voltará a escravidão?’. Este debate está se parecendo com o das eleições estaduais e municipais, em que a preocupação de um candidato e criticar o outro, e não a de esclarecer o público sobre o que vai fazer”.

Diante de tanta desinformação, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Paulo Brossard, viu-se obrigado a aparecer na propaganda eleitoral da TV para explicar de forma imparcial o que significavam os quatro quadradinhos da cédula de votação.

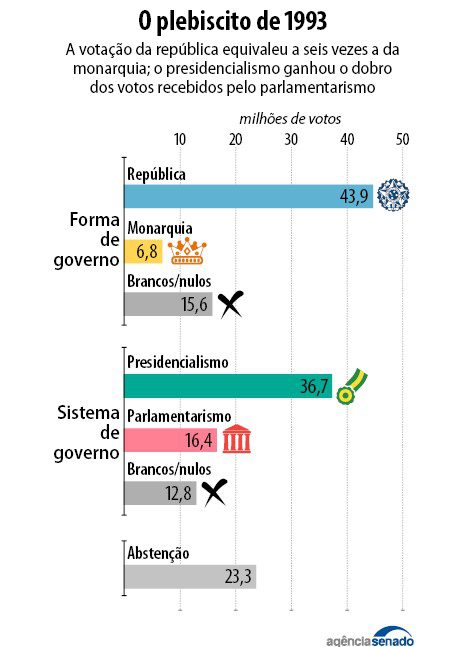

Como o voto era no papel, o apuração do plebiscito foi concluída poucos dias depois do feriado de Tiradentes. O resultado não surpreendeu ninguém. Tudo ficaria como estava. Venceram a república, com 66% dos votos, e o presidencialismo, com 56%.

Na forma de governo, os votos brancos e nulos (23%) foram mais numerosos que os dados à monarquia (10%). A abstenção foi considerável. Dos 90 milhões de eleitores, 23 milhões não se sentiram motivados a ir às urnas (26% do total).

Na avaliação do historiador Roberto Biluczyk, que produziu uma dissertação de mestrado sobre o plebiscito de 1993, a população não se engajou naquela discussão política por vários motivos, como a disputa ser entre ideias, e não candidatos, e a campanha não ter sido didática o suficiente.

“Perdeu-se uma grande oportunidade de incluir a sociedade nos grandes debates políticos do país. Ela poderia ter passado a entender, por exemplo, o funcionamento e a importância do Congresso Nacional para a nossa democracia, o que até hoje não é bem compreendido e é fonte de desconfianças. A sociedade também poderia ter passado a entender como esta quantidade enorme de partidos afeta o andamento da política. Se a discussão tivesse sido aprofundada, provavelmente a nossa democracia hoje teria mais qualidade e seria mais valorizada”.

Fonte: Agência Senado